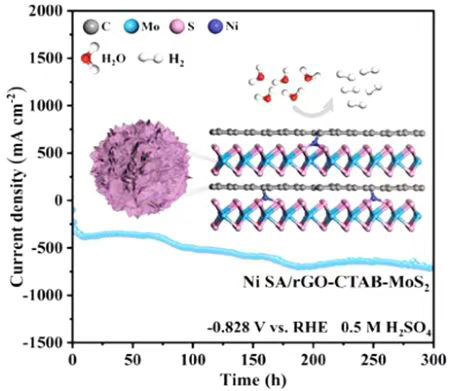

电催化制氢技术是实现零碳排放的战略目标,目前主要是碱性槽电解水制氢。高效产氢途径通常遵循Volmer-Tafel机制,因此酸性溶液动力学更有利,但是存在电极和催化剂不稳定的瓶颈问题。基于此,研究团队精心设计了柔性2D材料缠绕的异质结(MoS2/rGO)并负载Ni单原子,实现动力学最优的Volmer-Tafel析氢反应路径, 强酸电解液中稳定性超过300小时(图1.Adv. Funct. Mater. 2025, 35, 2425826)。类似柔性缠绕界面的策略也用在海水产氢和废弃生物质氧化并副产氢(J. Mater. Chem. A 2025, 13, 23525;Adv. Mater. Interfaces 2022, 9, 2101720)。针对光阳极析氧反应(OER)效率低的问题,研究团队联合开发了新型中熵氧化物催化剂(CoFeMnMoOx/BiVO4),在1.23 V vs. RHE下的光电流密度高达5.58 mA cm−2(Nanoscale, 2025, 17, 23151)。

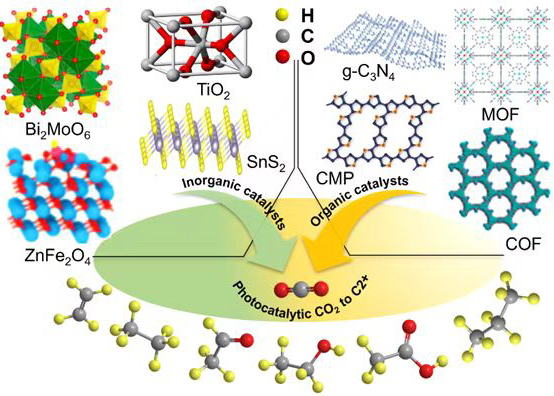

将CO2直接转化为高附加值低碳化合物燃料,被认为是实现碳中和非常有效的方法,太阳能驱动CO2光还原可以转化为CO、CH4和C2+等。研究团队联合探索了具有紧密界面UiO-66/Ni-TCPP/P25和CoTiO3/BiOBr p-n 异质结的构筑,CO生成速率分别达到14.64 和14.07 μmol g−1 h−1(J. Environ. Chem. Eng. 2025, 13, 115360; J. Alloy Compd. 2025, 1017, 179063)。光催化制多碳(C2+)产物, 因为需要进一步反应C-C偶联,更具科学和经济价值,但存在转化率不高、选择性低的巨大挑战。在最新的进展中,研究团队在《Energy & Environmental Materials》期刊(中科院一区,TOP期刊,IF=14.1)上发表题为“Non-copper photocatalysts for visible-light-driven conversion of CO2 into C2+ products”的综述论文(图2. Energy Environ. Mater.2025, 0, e70177.)。在该论文中,作者系统总结了可见光驱动二氧化碳转化为C2+产物(尤其是乙烯、乙烷、乙醇和乙酸)的最新研究进展,概述并分析了无机与有机半导体的不同策略,如合金化、层状结构、单原子、尖晶石结构等。论文的第一作者为化学与环境工程学院青年教师陈方帅博士。

以上论文通讯作者为四川轻化工大学李鑫恒教授,相关研究工作得到了国家自然科学基金面上/青年项目、四川科技厅项目、四川轻化工大学启动经费的支持。他带头组建的四川轻化工大学清洁能源与环境催化课题组,致力于面向能源的光/电催化、VOCs治理环境材料、表界面物理化学的基础科研工作与关键技术开发。

【复审:张国成 终审:许筠柱】