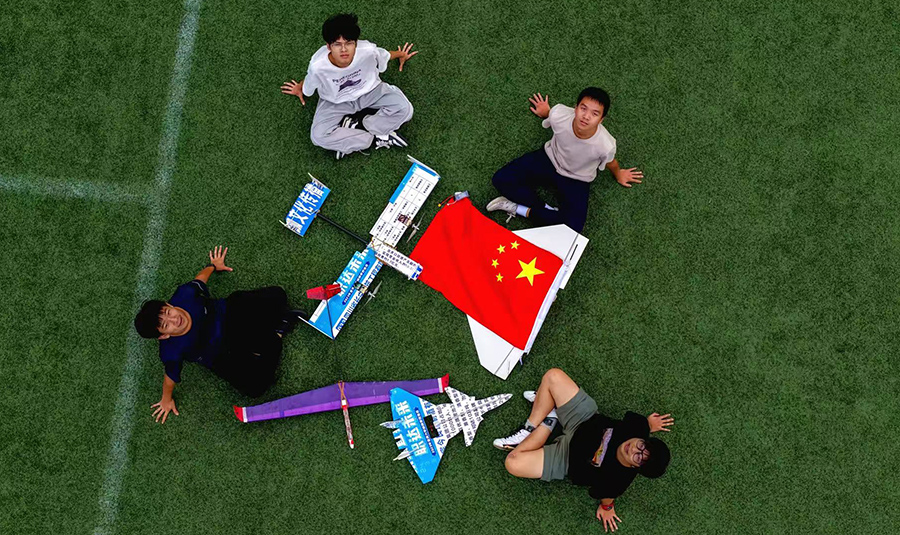

近日,四川轻化工大学自动化与信息工程学院航模队载誉归来——在2025年中国国际飞行器设计挑战赛总决赛暨科研类全国航空航天模型锦标赛中,他们一举斩获国家级一等奖3项、二等奖2项、三等奖1项,并夺得2项团体第二名。更值得称道的是,参赛队创下了“人人有奖”的佳绩,且所有队员均至少拥有一项国家级一等奖,成就了建队以来的最佳战绩!

这场被誉为“航空航天科研类赛事天花板”的竞赛,吸引了包括南航、西工大等86所院校、1600余名师生同场竞技。在这片强手如林的赛场上,一支来自西南地区的队伍,如何实现从“参与”到“领军”的跨越?荣誉背后,又藏着怎样的汗水与智慧?

“撞”出来的冠军:精准一击背后的三千次试飞

固定翼飞行器精准撞网——它要求飞行器以高速精准撞入目标网中,堪称“飞行器版十米跳台”。首次参赛即夺冠的川轻化航模队,硬是把“不可能”变成了“一等奖×2+团体第二”。

“训练时间只有三周,前期买的飞机十分钟就炸机。”队长朱宇豪笑称,“后来我们干脆自己设计,我从早上10点干到第二天凌晨5点,画图画到手软。”

外场训练只能趁操场没人的早晚时段,队员们每天清晨6点集合,晚上9点半“下班”,偶尔还得通宵赶工飞机。朱宇豪说:“那段时间,大家晒脱皮是常态,递工具修飞机成了团队标配动作。”

指导老师文宇桥揭秘了“精准一击”背后的技术硬核:“我们增强了发动机功率,优化气动布局,引入图像制导,让飞行器在末端‘看得见、瞄得准’。”

“炸机不可怕,害怕炸机才可怕”

这支队伍有个特别的“队训”:“炸机不可怕,害怕炸机才可怕。”

一次试飞中,水火箭挂上高树,唯一的控制芯片悬在枝头。队员们分工协作——男生爬树、绑竹竿、女生指挥方位,花了两个多小时终于“救回”设备。“没人抱怨,只有人说‘修好再试一次’。”朱宇豪说,“这就是我们的凝聚力。”

指导老师文宇桥最欣慰的,正是队员们“不计时间、不计困苦”的拼劲。“他们是对飞行发自内心的热爱,是那种为了制作性能优越的竞赛飞行器,对飞行技术的精益求精。”

“信任比控制更重要”:队长的“退后哲学”

作为队长,朱宇豪坦言自己曾是个“控制狂”:“以前什么事都冲在最前面,调试、试飞全包办。”但这次备赛中,他学会了“退后一步”。

“我把主动权交给队员,结果他们比我想象得更厉害。决赛现场的问题,基本是他们自己解决的。”他说,“所谓‘稳’,不是不出问题,而是出问题时,团队有底气说‘我们一起解决’。”

这种“信任哲学”,正是学院“以赛促学、以赛促创、以赛促研”育人理念的生动写照。自动化与信息工程学院党委书记张艳指出:“比赛为学习注入了最真实的场景和最直接的动力,形成了‘竞赛—科研’的良性循环。”

“硬核后盾”:学院如何托起飞天梦

优异成绩的背后,是学院坚实的资源支撑。张艳书记表示,学院依托智能控制、无人系统等学科优势,为航模队开放实验室、配备师资、提供经费,“指导教师文宇桥的长期投入,学院的经费支持是团队心无旁骛备赛的决定性因素。”

而文宇桥老师也坦言挑战:“预算有限、训练受航空管制影响,但我们用创新弥补了资源的不足。”他特别提到,为了取胜,学生们自主搜寻、学习各种性能优异的结构材料的加工制作方法,主动学习竞赛中有可能用得上的程序控制、图像识别、编码通信等等新技术, “这种自主学习的热情,是课堂难以复制的。这对学生们调查-研究-解决问题的科研素质的养成起到了潜移默化的效果,科研素质的提升水到渠成。”

下一站:飞得更远,扎得更深

对于未来,航模队目标明确——朱宇豪说:“个人要往‘硬’里钻,把飞控算法和结构设计吃透;团队要保住‘全员一等奖’纪录,啃下全自主飞行这块硬骨头。”

文宇桥老师期待恢复太阳能飞行器等传统优势项目,并拓展新赛项,“带出更多学生,为学校争光。”

张艳书记进一步指出:“我们将构建自我驱动、自我造血的学生科创体系,推动‘赛—研—产’融合,让学生的创新创造产生更大价值。”

尾声:一群人的成长,不止于赛场

采访结束时,朱宇豪对想加入航模队的学弟学妹说:“别怕自己是小白,我们都是从零开始。真正的压力会逼出你意想不到的潜力——最重要的是,信任队友,你永远不是一个人在战斗。”

或许,这正是“全员一等奖”背后最动人的答案:它不是一个人的“封神之战”,而是一群人的“硬核青春”。在四川轻化工大学自信学院的舞台上,他们的飞行器正驶向更高远的天空,而他们的故事,才刚刚启航!

【复审:许筠柱 终审:万燚】