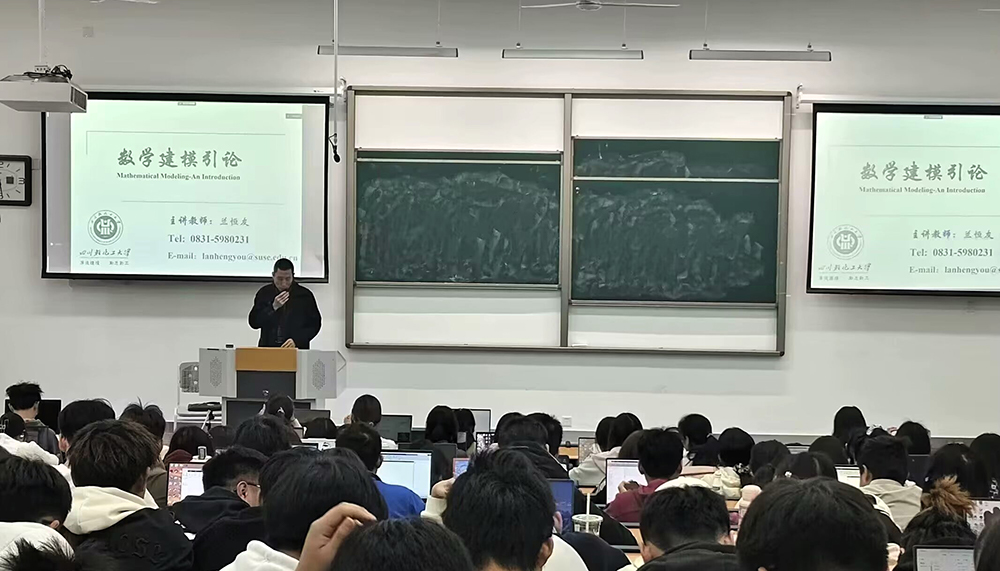

在9月10日学校教师节表彰大会上,数学与统计学院党委书记、教授兰恒友作为国家级一流本科课程《数学建模》负责人,站在了领奖台上。享受国务院政府特殊津贴、曾获四川省“十佳青年教师”等多项荣誉的他,是三十二载如一日扎根教学、深耕数模教育的践行者,更是无数学生创新思维的引路人。

教育初心:荣誉是起点,更是责任

“荣誉属于团队,属于每一位默默付出的老师。”面对表彰,兰恒友谦逊而坚定。从1994年首次接触数学建模竞赛至今,他始终秉持“立德树人”的教育初心,将数学建模思想融入大学数学主干课程,推动教育教学改革。“数学不是孤立的公式与符号,而是理解世界、解决问题的语言和工具。”

他提出“以目标为导向、以问题为驱动”的教学理念,注重培养学生的建模意识和创新思维。“问题是数学的心脏”,他常对学生说:“数学建模就是把现实问题‘翻译’成数学问题,再通过数学方法求解,最后回归实际验证。”这一过程,不仅是知识的传递,更是思维方式的塑造。

课程建设:从“一穷二白”到“国家级一流”

回顾《数学建模》课程三十二年的发展历程,兰恒友感慨万千。起步时,全国难寻教材,培训资料匮乏,他带着学生逐字翻译英文赛题,挑灯夜战成为常态。四校合并前夕,师资流动很大,他动员青年教师外出深造,组建教学团队,一步步将课程建设推向正轨。

2006年,《数学建模》成为校级精品建设课程,2008年被评为省级精品课程,2012年升级为省级精品资源共享课,2017年建成校级精品在线开放课程,2018年入选省级创新创业教育示范课程,2022年认定为省级一流本科课程,2025年更是跻身“国家级一流本科课程”。这一路,是兰恒友和团队锲而不舍、精益求精的缩影。

教学创新:线上线下混合,打破时空限制

课程采用“线上线下混合式”教学模式,线上学时占比31.25%。课前通过“雨课堂”或“超星学习通”发布预习任务,课中实时互动、随堂测试,课后在线答疑、拓展训练,打破了传统课堂的时空限制。“我们要让学生成为学习的主体,而不是被动接受知识。”兰恒友说。

他及团队编写的《数学建模简明教程》融合多学科案例,从物理、化学到经济、生物,甚至社会热点问题,都被提炼为教学资源。“通过这些案例,学生不仅学会了建模,更学会了如何从现实中发现问题、用数学工具解决问题。”

竞赛反哺:48%获奖率背后的育人智慧

作为竞赛指导专家,兰恒友带领学生在全国乃至国际数学建模竞赛中屡获佳绩,获奖率高达48%。“一次参赛,终生受益”,许多学生赛后感叹。竞赛不仅锻炼了他们的建模能力、编程技巧和论文写作能力,更培养了团队协作精神和抗压能力。

“竞赛是课程的延伸,也是检验教学成果的试金石。”兰恒友说。竞赛中的真实问题不断反哺课堂教学,推动课程内容持续更新、教学方法不断优化。

跨学科融合:让数学成为“通用语言”

《数学建模》课程面向全校开放,涵盖理工、经管等多个专业。兰恒友鼓励不同专业的学生组队参赛,“跨学科碰撞往往能激发更创新的解决方案。”他说。这种“跨学科融合”的教学模式,不仅打破了专业壁垒,更培养了学生的综合素养和跨界思维。

未来,兰恒友计划引入1-2名工程类年轻博士加入教学团队,进一步增强课程与工程实践的结合。课程还将聚焦医疗卫生、智能制造等“卡脖子”领域,设计更多具有挑战性的实例教学。“数学建模在国家战略中扮演着关键角色,我们要培养的是能解决真实问题的创新人才。”

三十二年春风化雨,兰恒友用数学建模搭建起一座连接理论与实践、知识与创新的桥梁。在他身上,我们看到的不仅是一位教师的坚守与热爱,更是一位教育工作者在新时代的使命与担当。

【复审:许筠柱 终审:万燚】