在2025年学校教师节表彰大会上,四川省科学技术进步奖二等奖获得者、我校材料科学与工程学院罗宏教授再度荣获表彰。这份荣誉不仅是对他个人科研能力的高度肯定,更是对其团队多年来在“焊接材料高强韧性/耐蚀性调控技术”坚持不懈、锐意创新的生动诠释。

初心如磐,致力破解“卡脖子”难题

“焊接材料是重大装备制造中不可或缺的‘金属缝纫线’,其性能直接决定了高强钢构件——尤其是大型结构的安全与应用寿命。”谈及投身焊接材料研究的初心,罗宏教授目光灼灼、语气坚定。他深刻意识到,我国在高端装备制造和重大工程建设中所急需的高强高韧耐蚀焊接材料,长期受制于人,这一局面必须彻底扭转。

怀揣这样的使命,罗宏教授带领团队踏上了漫长而艰辛的科研攻坚之路。在他眼中,每一次实验的挫折,都是通往突破的阶梯。“材料科学扎根于实验,唯有坚持不懈地实践与科学思考,才能迎来真正的曙光。”正是这份执着与信念,支撑他在焊接材料领域持续深耕、默默坚守。

技术创新,突破行业瓶颈

获奖项目“大型承载结构钢焊接材料高强韧性/耐蚀性调控技术及应用”,直面海洋工程、核电、桥梁等领域对高性能焊材的迫切需求,成功破解了长期制约行业发展的技术瓶颈。

团队创新构建了“焊接材料合金体系-焊接条件-服役环境-腐蚀行为”多因素关联模型,提出了基于材料性能模拟与物理测试协同的大数据驱动焊材成分设计方法。这一突破性技术,实现了焊接材料强韧性与耐蚀性的协同优化,为国产高性能焊接材料的自主研发奠定了坚实基础,极大提升了焊材的研发效率与产品迭代速度。

产学研融合,成果落地生金

作为高校教师,罗宏教授始终注重产学研深度融合。他与四川大西洋焊接材料股份有限公司、西南交通大学等单位组建联合团队,开展紧密合作,真正让科研成果走出实验室、转化为现实生产力。

尤为值得一提的是四川省钢构智造有限公司承建的成乐扩容项目——全部采用国际首创“密梁式型钢-混凝土组合结构”,成为目前全球规模最大的耐候钢桥梁应用典范。通过应用团队研发的新型焊接材料及无模化施工技术,该项目不仅大幅降低施工安全风险,更缩短工期近30%、节约混凝土约80万方、减少碳排放约16万吨,取得了显著的经济、社会与生态效益。

教书育人,科研反哺教学

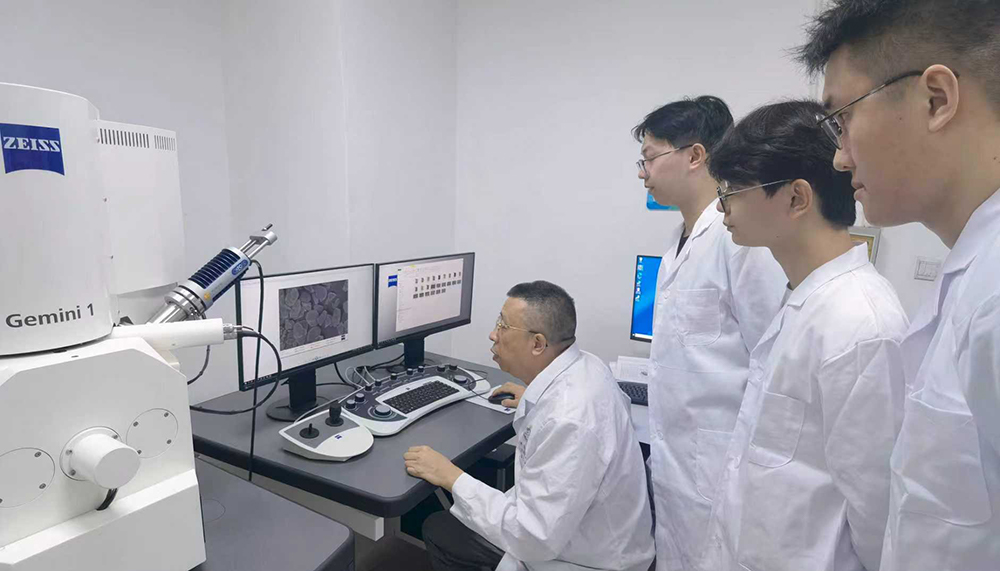

罗宏教授始终铭记立德树人的初心使命。他及时将最新科研成果融入课堂教学,让学生触摸科技前沿,激发其学习热情与创新潜能。

“教学与科研,实为相辅相成。”罗宏教授表示,“教学系统传授学科基础,科研则以专业知识破解现实难题、推动成果转化。高校教师应主动将最新研究融入教学,为课堂注入持续活力。”

同时,罗宏教授也对学子们寄予殷切期望:“愿同学们夯实学科基础、锤炼工程能力、敢于动手实践、主动学习人工智能技术,逐步构建起解决科研与工程实际问题的专业思维、方法与专业敏锐度。”

展望未来,持续进军高端领域

面向未来,罗宏教授与团队已绘制清晰蓝图:他们将持续深耕高端焊接材料领域,充分借助人工智能技术,开展数据驱动的高性能焊接材料多目标优化设计,重点攻关大型水利、核电、新能源装备等国家重大工程所需焊接材料,全力助推我国装备制造业高质量发展。

“此次获奖,是对团队多年付出的肯定,我们倍感欣慰。但更觉责任在肩。它激励我们脚踏实地、持续创新,不断深化产学研合作,扎根焊接材料研发一线,为中国装备制造业提供更优质的焊接材料,推动焊接技术向更高效、更清洁的方向迈进。”罗宏教授的话语中,流露着一份科研人的坚韧与担当。

在科研的道路上,罗宏教授以汗水与智慧践行着高校教师的使命;在育人的岗位上,他以爱心与责任哺育着新时代的工程英才。正是无数像罗宏教授这样的高校科研工作者,默默汇聚成科技强国的澎湃力量,为中华民族伟大复兴的中国梦,贡献着不绝的智慧与光芒。

【 复审:许筠柱 终审:万燚】