百年前,一批热血澎湃的青年擎起真理的火炬,开辟经天纬地的事业。

百年后,无数意气风发的青年担当历史的重任,投身民族复兴的征程。

时光流转,时代巨变,青春一脉相承。

在党的二十大上,习近平总书记发出伟大号召——“广大青年要坚定不移听党话、跟党走,怀抱梦想又脚踏实地,敢想敢为又善作善成,立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年,让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。”

青春由磨砺而出彩,人生因奋斗而升华。在五四青年节来临之际,让我们以优秀获奖集体、个人为榜样,继承不畏艰难、顽强斗争的五四精神,永葆信念,追寻梦想,让奋斗成为青春最亮丽的底色!

陈昶,男,汉族,1991年1月出生,中共党员,法学院讲师、硕士生导师。他在教学中始终以学生为中心,以学生需求为导向,以夯实学生法学理论为基础,以拓展学生方法论有效适用为线索,创新提出并适用“1+1+5+N”的教学模式,深受学生好评。他坚持创新,发表学术论文约30篇,主持2022年教育部青年基金项目1项、省重点基地项目1项,主持、主研、参研并完成省部级、厅局级项目约30项和多项横向课题,部分成果得到有效转化。他聚焦社会服务,作为项目主要负责人承担了2项地方立法的协同起草工作,为宜宾、自贡等实务部门开展多次授课,受到委托方高度评价。他通过专业知识和能力,从理论迈向实践,从书本走向现实,不断为地方法治建设高质量发展积极作为、贡献力量。

徐文婷,女,汉族,1990年12月出生,中共党员,四川轻化工大学教育与心理科学学院学生工作办公室副主任、团委副书记。她秉持“用发展解决矛盾、用实干作为表率、用业绩体现担当、用品行赢得尊重”的工作理念,扎实开展育人工作。作为学院团委副书记,她开办院级团校,坚持学习“青年大学习”,学院“青年大学习”参学率长期保持在110%以上,学院团委先后获评校“青年大学习”网上主题团课学习优秀组织、学校“五四红旗团委”。作为辅导员,她长期奋战在学生工作第一线,兢兢业业,踏实肯干,始终坚守为党育人、为国育才的初心。她积极投身于志愿服务,服务时长达107.5小时,带队进社区、进乡村开展常态化的志愿服务活动,开展情况被中青校园、团市委等媒体报道。

杨锐,男,汉族,1999年3月出生,中共党员,管理学院2019级人力资源管理专业学生。他理想信念坚定,时刻以一名优秀共产党员的标准严格要求自己,有浓厚的家国情怀。他学习成绩优异,荣获2021年度“中国大学生自强之星”奖学金、2021年度“中国电信奖学金•飞young奖”、国家奖学金和国家励志奖学金等。他曾担任班长和学院团委学生会部长等职务,曾被评为学校“优秀学生干部”“五四年度人物”等称号。他专注实践创新,累计发表学术论文11篇,荣获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛国赛铜奖和省赛铜奖等90余项各级各类奖项,还获得四川省大学生综合素质A级证书,综合素质测评连续三年专业第一。他积极投身志愿服务,累计志愿服务时长达500小时以上,被评为宜宾市优秀青年志愿者。

四川轻化工大学地质灾害研究团队,现有成员16名,其中35岁以下党员12名。该团队秉持“建德筑学,博识明责”精神,致力于攻克中国强震地质灾害监测预警传统技术卡脖子难题。该团队始终牢记“为党育人初心、为国育才使命”,以“党建引领+学术前沿探索”为导向,为培养国家防灾减灾人才集群、推动建设国家防灾减灾创新高地贡献智慧力量。该团队以铸魂育人为己任,把初心落在行动上,把使命担在肩膀上,在地质灾害教育科研创新中勇于争先,逐渐成长为一个素质过硬、作风优秀、甘于奉献的高水平团队。

该团队授权国家专利50余项,其中发明专利20余项,发表高质量论文100余篇,出版教材专著10余部,获批多项省部级以上教学科学项目,获得地厅级以上荣誉多项,培养川南地区地质灾害专业人员100多人。青春之火,照亮时代之光;不负使命,青年砥砺前行!今后,该团队仍将继续努力向着“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的“四有”教师团队发展目标不断前进。

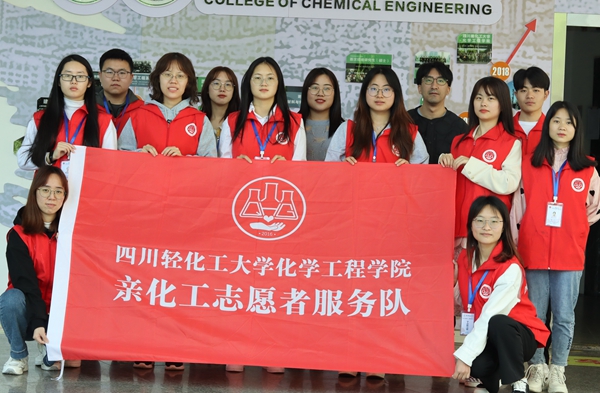

化学工程学院亲化工志愿者服务队成立于2016年,现有主要成员37人,指导老师2人,注册志愿者3808人,累计志愿服务时长14401.5小时。该集体与大湾井小学、汇南实验学校、富台山社区、广华社区、磨子井社区等组织建立了合作关系并展开深度合作,开展科技支教、环境保护和社区治理等项目。该集体不断完善各项章程,现已拥有一套较完善的管理体系,一套完整的在线志愿者慕课学习课程。该集体秉承志愿服务宗旨,立足专业特色,在校内外疫情防控、赛事活动服务等急难险重任务中表现突出,形成了富有特色、成效明显的志愿服务项目,为培养富有专业素养的志愿者,推动学校、学院志愿服务工作开展作出巨大贡献。其事迹被“中国青年网”“中国火炬”等多家媒体报道20余次。2020年起先后获评自贡市“盐都十佳志愿服务组织”、校级优秀志愿服务组织,其“哇赛•童年”系列项目先后获2项省级志愿服务银奖,获批团中央七彩假期示范团队1支,获第八届全国大学生社会实践项目TOP100、四川省社会实践优秀品牌项目。

美术学院青年艺术创作团队以美术学系青年教师为主体,共10人,35岁以下青年有6人,党员6人。团队成员5人次获省级美术创作先进个人,获巴蜀文艺奖、四川省文华奖(政府最高艺术奖)等荣誉,获国家艺术基金项目3项,四川艺术基金项目2项。艺术创作入选国家级、省部级展览25余次。

该团队作为学院党委领导下的青年生力军,以党建工作为引领,在教学、科研、艺术创作中,始终将红色美育支部工作法贯穿其中。坚持“艺”心向党育新人,红色精神代代传。充分发挥青年思想政治建设主阵地优势,促进红色美育走深走实。坚持“艺”路实践展风采,创作成果喜获奖。团队成员充分发挥专业优势,围绕“抗击疫情”“乡村振兴”“建党100周年”等主题开展专题创作。坚持“艺”路向前勇拼搏,教学竞赛攀高峰。积极参加各级各类教学赛事,开展专项教学改革,提升教学质量。坚持“艺”路服务惠民生,践行志愿服务精神,校地合作育新人,努力提升团队组织引导力和服务力。

生物工程学院酿酒工程系办学历史悠久,经过近40年的建设和发展,形成了特色鲜明、架构完善的人才培养方案及应用体系,为行业培养了大批优秀人才,被誉为“中国白酒人才培养的摇篮”。该团队是一支科研能力强,教学水平高,能打硬仗、打胜仗的队伍,是该校唯一一个被中华全国总工会授予“工人先锋号”称号的教学科研团队。近5年来承担科研项目103项,其中国家级4项、省部级26项、市厅级23项、校级2项、横向52项,总经费4113万元。发表SCI论文100余篇,其中A1论文14篇,NATURE子刊1篇。授权专利116项,其中发明专利35项。该团队不骄不馁,奋勇拼搏,在学校和学院各级领导的大力支持下,团队成员不忘初心、砥砺前行,成功将酿酒工程打造成四川省地方普通本科高校应用型示范专业,并将酿酒工程建设为国家级一流本科专业建设点。学校成为全国酿酒高校联盟秘书长单位,每年在全国会议上向40余所高校介绍酿酒类人才培养模式的改革创新,产生极大影响,每年到学校调研交流的高校近 400所。

材料科学与工程学院大学生创新创业俱乐部由材料学院团委学生会科创部和材料协会于2020年组建而成。该团队秉承科学创新的理念和严谨踏实的态度,发挥大学生创新创业俱乐部功能,将“互联网+”“挑战杯”等竞赛项目与大学生创新创业训练项目及实践活动有机整合,协同联动,有序开展俱乐部招新、培训、宣讲及创新创业等活动,培养大学生创新意识和创业精神,提高创新素质和创业能力。

该俱乐部现有成员400余人,100余个项目团队,入驻国家级大学科技园团队14个,注册公司2家,2022年曾被评为“大学生创新创业工作先进集体”称号。6个创业团队被评为“优秀企业团队”,2个创业团队负责人被评为“优秀创业家”,1名学生被评为“大学生创业服务之星”。近三年来,申报大学生“挑战杯”项目100余项,获国家级铜奖1项、省级奖项15项;申报大学生“互联网+”项目400余项,获国家级银奖1项、铜奖1项,省级奖项15项;“大学生创新创业项目”立项近50项,其中省级以上项目10项。